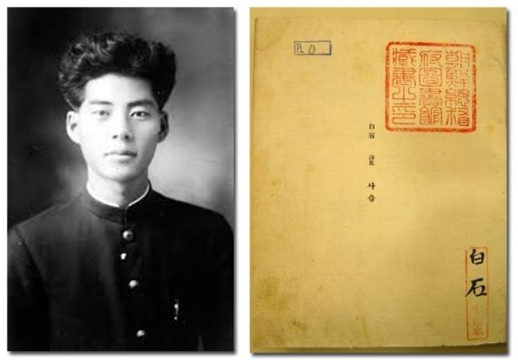

(사진1) 백석 시인이 사비를 털어 100권만 만들었던 첫 시집 ‘사슴’. 2014년 한 경매에서 7000만원에 낙찰됐다.

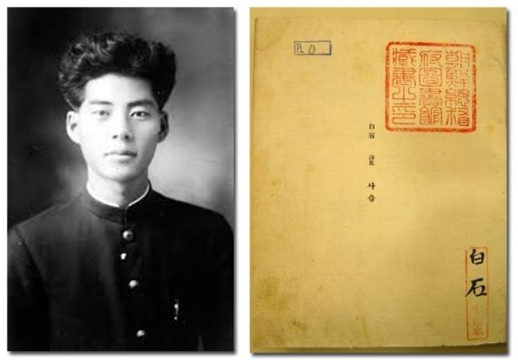

(사진2) 김수영 시인의 ‘시여 침을 뱉어라’ 속지에서 발견한 삼일치 일기. 또 다른 유명 작가가 남긴 메모로 오해해서 해프닝이 생겼던 책이다.

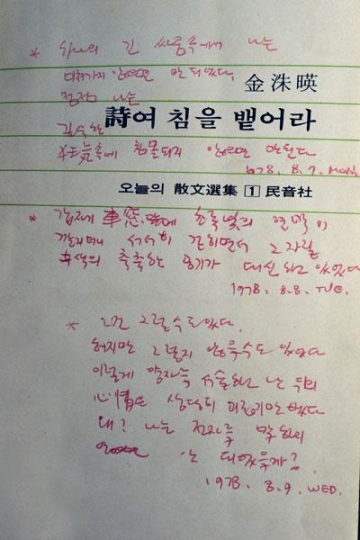

(사진3) 김기림 시인의 ‘기상도’. 표지 장정은 친분 있던 시인 이상이 했다. 이렇게 한 책에 유명인의 이름이 두 명 이상 포함된 사연이 있을 경우 가치는 더욱 높아진다.

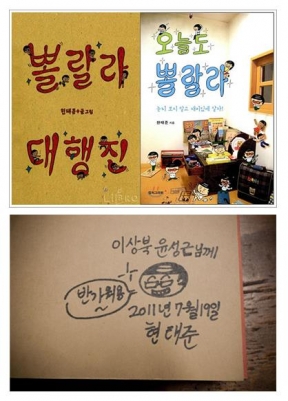

(사진4) 필자가 서명을 받은 현태준의 책 ‘뽈랄라 대행진’. 저자가 유명인이기는 하지만 워낙 서명본이 많아서 책이 품절되어도 가격이 높게 형성되지는 않는다.

(사진5) 고은 시인과 특유의 서명 글자체. 고은 시인은 서명본 개체수가 적고 필체가 아름다워서 서명본의 가치 또한 높다.

‘딱 한 권뿐인’ 백석 서명 시집 7000만원에 낙찰되다

야심 찬 마음으로 헌책방 일을 시작하고 얼마 되지 않았을 때 일이다. 며칠 전 한 집에서 매입한 책들을 정리하고 있었다. 책들은 종류나 순서에 상관없이 마구 뒤섞여 있기 때문에 일단은 가져온 책을 분류하는 게 먼저다. 그다음은 망가진 책이 없는지, 더러워진 책이 있다면 쉽게 닦을 수 있는 책인지 눈과 손으로 일일이 만져가면서 확인하는 것이다. 그러다 김수영 시인의 짧은 글 모음인 ‘시여 침을 뱉어라’의 오래된 판본을 하나 발견했다. 민음사에서 1977년에 출판한 것이다.

유명 시인의 오래된 책이긴 했지만 이 책은 초판이 아니기 때문에 판매했을 때 많은 값을 받을 수는 없다. ‘시여 침을 뱉어라’는 1975년에 출판된 것이 처음으로, 시인이 불의의 교통사고로 세상을 떠나기 직전인 1968년 부산에서 있었던 문학 강연 원고의 주제를 책 제목에 사용한 것이다. 본문을 넘겨 서지 쪽을 확인한 다음 초판이 아닌 것을 알고 아쉬움의 한숨을 내쉬려던 찰나, 책 맨 앞 속지를 보고 순간 가슴이 덜컥 내려앉았다. 거기에 누군가 짧은 일기로 보이는 글을 볼펜으로 써 놓았는데 단상 옆에는 큼직하게 이름이 한자로 쓰여 있었다. 그 이름을 읽어보니 바로 ‘성석제’(成石濟)였다.

눈을 의심하지 않을 수 없었다. 김수영 시인의 책에 바로 그 성석제가 삼일치 일기를 써놓았다. 일기 밑에는 날짜까지 있다. 1978년 8월 7일부터 삼일간의 기록이다. 성석제 작가는 1960년생이기 때문에 1978년이라면 이런 일기를 충분히 쓸 수 있는 나이다. 이건 단순히 작가가 책에 서명한 것 이상의 가치가 있다. 조금 부끄러운 일이긴 하지만 그때 내 머릿속에는 온통 이런 생각뿐이었다. “이걸 판매한다면 도대체 가격을 얼마나 붙여야 할까?” 성석제 작가가 십대 나이에 개인적으로 써둔 삼일치 일기라면, 만약 작가의 열렬한 팬에게는 이것을 소장하기 위해서라면 가격 따위는 문제가 되지 않을 것이다. 이런 생각을 하면서 나는 이미 머릿속에서 돈을 세고 있었다.

그러나 이런 경우 가장 기본적으로 해야 할 일이 바로 진위를 가리는 것이다. 확실하다고 해도 확인은 해야 한다. 나는 그 책을 우연히 발견한 나머지 너무도 흥분해서 그게 실제로 성석제 작가가 쓴 것이라고 마음속으로 믿어버렸다. 일주일 정도 그렇게 꿈같은 시간을 보냈다. 흥분된 마음이 조금씩 가라앉게 되었을 때 책 속에 일기를 남긴 주인공이 실제 성석제 작가인지 확인해 볼 생각이 들었다. 결과는 허망했다. 작가는 책에 그런 글을 쓴 일이 없을 뿐만 아니라 자세히 보니 한자로 적은 이름 가운데 ‘석’자가 틀린 것이다. 성석제 작가이름은 ‘돌 석(石)’자가 아니라 ‘클 석(碩)’자를 쓴다. 이렇게 해서 책 한 권으로 큰돈을 만들지도 모른다는 내 어리석은 행동은 반성거리만을 남겨놓고 끝나버렸다.

책의 가치는 종종 가격으로 평가된다. 김수영 시인의 ‘시여 침을 뱉어라’는 1977년 당시에 5000원도 안 되는 가격이었지만 아무리 헌책방이라고 해도 지금도 그 정도 가격에 판매하지는 않는다. 그때와 지금은 돈의 가치만 해도 많이 달라졌기 때문이다. 봉지라면 한 개에 50원 하던 때와 지금 화폐의 가치를 단순비교로 따질 수는 없는 노릇이다. 그래서 헌책방의 책 가격은 말 그대로 엿장수 마음대로인 경우가 많다. 수십 년 전에 출판된 책의 가격을 정하는 기준이라는 게 딱히 없기 때문에 어떤 책은 저렴한 반면 또 어떤 책은 당시 정가의 수십 배에 이르는 가격표가 새로 붙기도 한다.

책의 가격이 비싸지는 데는 의외로 여러 가지 조건이 필요하다. 출판된 지 오래 지났다고 해서 아무런 책이나 가치가 높아지는 것은 아니다. 첫 번째 조건은 절판된 것이어야 한다. 당연한 얘기지만 그 책을 언제든지 서점에 가서 구입할 수 있다면 비싸질 이유가 없다. 두 번째, 출판 당시 발행부수가 적으면 적을수록 반대로 가치는 높아진다. 이것도 상식적인 이유다. 절판됐다고는 하더라도 똑같은 책이 여기저기 많이 보일 정도라면 비교적 가격이 낮아진다. 금이나 다이아몬드도 주변에서 흔하게 발견되는 것이라면 그저 빛나는 돌덩어리에 불과한 것과 같은 이유다. 세 번째, 절판됐고 개체수도 적다면 책의 외관 상태가 좋을수록 가치가 높다. 여기까지가 누구나 공감할 만한 기본적인 책의 가치평가 기준이다.

그 외에는 사정이 좀 더 복잡해진다. 길게 얘기하자면 책 한 권 분량으로도 모자랄 수 있으니 여기서는 간단히 ‘서명본’에 관해서만 이야기한다. 책에 저자의 서명이 들어간 것을 서명본이라고 하는데 이것도 종류에 따라서 가치가 달라진다. 우선은 서명본 자체가 흔치 않아야 한다. 예를 들어 이외수 작가 같은 경우는 워낙 대중적으로 많이 알려졌고 작가 이벤트도 많았기 때문에 서명본도 엄청나게 많다. 물론 서명이 없는 책보다는 가치가 높겠지만 서명본치고는 가격이 높지 않다. 반대로 장정일 작가는 평소에 자신의 책에 서명을 남기지 않는 것으로 유명하다. 나 역시 헌책방을 운영한 지 올해로 10년이 되었지만, 장정일의 책에 작가 서명이 들어가 있는 것을 한번도 보지 못했다. 이런 작가의 책 중에 절판된 서명본이 있다면 상당한 가격이 붙을 것이다.

서명본 중에 가장 흔한 것이 작가 이름과 그것을 받은 사람의 이름이 동시에 들어 있는 경우다. 대부분은 작가 이벤트 등을 통해서 받게 된 서명일 것이다. 이런 책보다는 작가의 이름만 있는 책이 높은 평가를 받는다. 그보다 높은 경우는 작가 이름과 함께 또 다른 유명인의 이름이 함께 들어 있는 책이다. 서명을 받은 사람도 책의 작가만큼 잘 알려진 인사라면 일반인의 이름이 들어 있는 것보다 희귀한 쪽에 속한다. 서명본 중에서 가장 높이 평가되는 것은 작가의 이름과 함께 또 다른 유명인의 이름이 적혀 있는 것은 물론, 이 두 사람이 친분이 있어서 작가가 사적인 메모를 함께 남겨놓았을 경우다. 오래전에 백석 시인이 사비를 털어 만든 시집 ‘사슴’ 원본을 본 일이 있는데 그 책 속지에는 시인의 직접 쓴 서명과 짧은 글이 남아 있었다. 이런 책이야말로 화폐의 기준으로 평가하기 힘든 가치가 있는 것이다. 백석 시인이 사적인 메모를 남긴 ‘사슴’은 세상에 딱 한 권뿐인 것이 확실하기 때문이다.

몇 년 전 일본의 고서점 거리인 진보초에 갔다가 영국 작가 루이스 캐럴이 직접 서명한 ‘거울 나라의 앨리스’ 책을 소장하고 있다는 서점을 방문했다. 루이스 캐럴을 좋아해서 운영하는 책방 이름도 ‘이상한나라의헌책방’이라고 지었으니 그 책을 가질 수 있다면 내겐 너무도 큰 행운이 아닌가. 그리고 드디어 그 서점에 들러서 책을 확인할 수 있었다. 1872년에 출판된 책이라 초판은 아니었지만 특유의 보라색 펜으로 남긴 서명이 100년을 훌쩍 넘긴 지금까지 여전히 선명하게 남아 있었다. 책 가격을 물으니 42만엔, 우리나라 돈으로 400만원을 훌쩍 넘기는 고가였다. 내게는 너무 큰 금액이라 그저 실물을 확인하고 귀국한 것으로 만족했지만 그 가격이 결코 비싸다고 생각하지는 않았다.

비록 작은 양장본 책 한 권이었지만 그 안에는 글자뿐만 아니라 100년 이상의 시간도 함께 들어 있는 것이고 그런 시간이야말로 돈으로 따질 수 없는 가치가 있는 것이다. 책의 가치는 사람이 정하는 것이고 보통 그것은 화폐 단위라는 숫자로 표시된다. 그러나 숫자로 표현될 수 없는 더 큰 가치도 분명히 있다. 그 몫은 몇몇 전문가가 아니라 지금도 어느 곳에서 책을 펼쳐드는 평범한 독자들, 바로 우리들에게 돌아간다.

-서울신문. 윤성근 이상한나라의헌책방 대표. 2017.11.05

|